【Bloom Field式剪定のメソッドの特徴】

樹木の性質や仕組みは、その樹木が生まれ育った環境と深い関係を持っています。そしてこの特性は、樹形に反映されることが多いものです。

たとえば、クリスマスツリーでおなじみのトウヒは、もともと標高の高い寒い地域で生息している樹木です。標高が高い地域では、日照時間が短く、太陽が横から当たるために、日を取りこむためにあの特徴的な葉と樹形をしています。先がとがった樹形は、雪が積もった時に重さで幹がさけるのを防ぐためで、長くしなう枝は積もった雪が重さでしなり雪をすべり落とす働きをしています。あの円錐形の樹形は環境に適応してきた結果なのです。ですからトウヒらしい樹形をつくる剪定がトウヒにとって一番理想的な剪定になります。

これとは対照的な樹木が、「この木何の木」でおなじみの“モンキーポッド”です。この樹木はハワイに生息しています。赤道に近い地域では、太陽が樹木の真上を通ります。ですからまんべんなく日を取り込むために、なだらかな半円形の樹形をしています。あのなだらかな半円形の直径は40m以上にもなるそうです。

このように、樹形には樹木がもともと育ってきた環境の気候風土など、さまざまな特徴が現れます。剪定のメソッドが樹種別ではなく、樹形別である理由がここにあります。樹木の性質や仕組みに基づいて剪定方法を分類していく中で、独自に「樹形別の剪定方法」としてパターン化しました。

庭に木を植える目的や役割は、

●隣りの家との目隠し ●通路側の生垣 ●観賞して楽しむ ●シンボルツリー

などがあります。

しかし、やがて樹木は育ち、そのままにしておくと困った問題に…

●隣の家までボサボサの枝が伸びる ●通路にはみ出る ●樹形が悪く、枯れ枝も目立つ ●屋根に届きそうな大木になってしまった

そこで、『剪定』です。

■【従来の剪定本】では、剪定=枝を切ることでした。

樹種ごとに局所的(部分的)に解説し、切る場所はここ!と写真で見せて説明している本が一般的です。

結局、剪定に迷ってしまい、切ってもやがて元の状態になってしまうことも。。。

■【玉崎弘志の剪定教室】は、全く新しい剪定のメソッドを取り入れ 剪定=庭木としての役割を達成するために行うこと として解説しています。

1. 特徴的な樹形パターンを知る。

2. 庭木としての役割を果たすための樹形をイメージする。

3.樹木の生きていくための仕組みを知る

シンボルツリーとして株立ちの幹の美しさと自然樹形をつくる剪定をします。

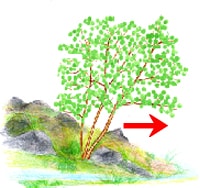

少し傾斜のあるシチュエーションづくりに→方向に樹形の流れをつくります。どんな背景がイメージできますか。

少し傾斜のあるシチュエーションづくりに→方向に樹形の流れをつくります。どんな背景がイメージできますか。同じ「モミジ」でも与えられた役割によってこんなに違った景色が演出できます。

さらに基本編では 50以上のシミュレーションパターンを使って、画面上で枝を切る練習

花木編では 画面上で枝を切りながら翌年、花芽が付くかどうかをシミュレーションし確認

そうすることで、やるべき事、してはいけないことが理解でき、樹種に関係なくどんな庭木にも応用できるようになります。「なるほど!そうだったのか」「では、この場合はこうかな…」と、予測もできるようになっていきます。

剪定によって庭木は、与えられた役割や目的を果たしながら

美しい樹形を維持し、大きさをコントロールしながら、健康に育っていきます。

剪定のメソッドを繰り返し練習することで、だれでも自然に庭木の剪定ができるように、そして現実的な問題にも対応できるようになっていきます。

※ブルームフィールド式「庭木の剪定メソッド」は特許出願済です。